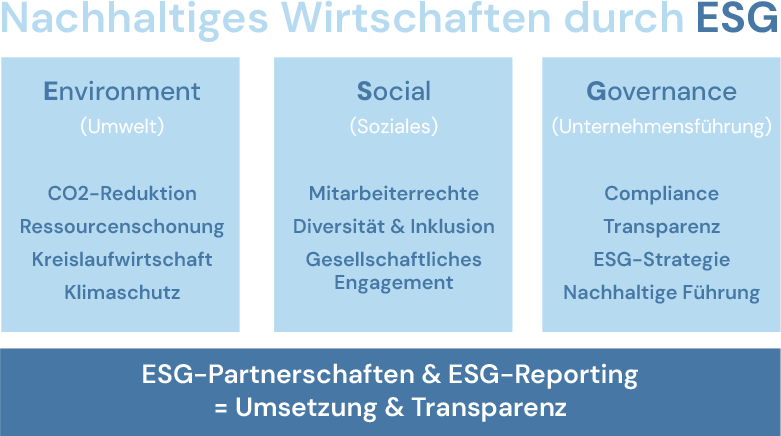

ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG (Environmental, Social, Governance) umfasst Umweltaspekte, soziale Verantwortung und nachhaltige Unternehmensführung – drei Säulen nachhaltigen Wirtschaftens. Unternehmen setzen zunehmend auf ESG-Strategien, um Risiken zu minimieren und neue Chancen zu erschließen. Sowohl ESG-Partnerschaften als auch ESG-Reporting sind entscheidende Instrumente, um Nachhaltigkeitsziele effektiv umzusetzen und transparent zu kommunizieren. Im Folgenden erfahren Sie, wie Kooperationen und Berichte im ESG-Kontext einen enormen Mehrwert schaffen können – sogar kritische Stakeholder werden von seriösem, faktenbasiertem ESG-Wissen überzeugt sein.

ESG-Partnerschaften: Gemeinsam nachhaltig mehr erreichen

ESG-Partnerschaften sind langfristige Kooperationen zwischen Unternehmen und/oder Organisationen mit dem Ziel, ökonomische, ökologische und soziale Mehrwerte gemeinsam zu schaffen. Kein Unternehmen muss die Nachhaltigkeitsreise allein bewältigen – gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren davon, sich mit Partnern zusammenzutun. Durch solche Partnerschaften können Synergien genutzt, Kosten gesenkt und Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Gemeinsam erzielt man eine größere Wirkung, als es alleine möglich wäre, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch. Im Mittelpunkt stehen dabei gemeinsame Werte wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder nachhaltige Lieferketten – Partnerschaften beruhen auf Vertrauen, gemeinsamen Zielen und gegenseitiger Unterstützung.

Formen von ESG-Partnerschaften

Beispiele sind unter anderem: Lieferantenpartnerschaften (mit Lieferanten, die Umweltstandards einhalten oder faire Arbeitsbedingungen fördern), Innovationspartnerschaften (gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Produkte oder Dienstleistungen), Wissenspartnerschaften (Kooperation mit Hochschulen, Start-ups oder Beratungen, um externes Know-how ins Haus zu holen) sowie regionale Netzwerke (Projekte mit lokalen Akteuren für nachhaltige Entwicklung vor Ort) und branchenübergreifende Allianzen (Unternehmen schließen sich zusammen, um gemeinsame Nachhaltigkeitsstandards oder -ziele zu verfolgen).

Auch strategische Partnerschaften mit NGOs oder öffentlichen Stellen sind möglich (z.B. in Forschungsprojekten, sozialen Initiativen oder regionalen Klimabündnissen), was die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zusätzlich stärken kann.

Vorteile von ESG-Partnerschaften

- Der „Blick über den Tellerrand“ durch Kooperation liefert neue Perspektiven und begünstigt Lernen. Extern verbessern Partnerschaften z.B. in der Lieferkette die Transparenz, was das Vertrauen von Stakeholdern erhöht.

- Ein diversifiziertes Partner-Netzwerk steigert zudem die Resilienz der Lieferkette gegenüber Störungen.

- Nachhaltige Partnerschaften machen ein Unternehmen auch attraktiver – für qualifizierte Fachkräfte, für Kunden und für Investoren, da engagierte Firmen als verantwortungsbewusste Partner wahrgenommen werden.

- ESG-Kriterien entwickeln sich zu entscheidenden Auswahlkriterien bei Geschäftspartnern und Dienstleistern.

- Durch das Netzwerken kann man schneller auf neue regulatorische Anforderungen reagieren – etwa im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder der EU-Taxonomie. Vernetzte Unternehmen entwickeln gemeinsam Lösungen und entlasten sich gegenseitig bei der Umsetzung neuer Vorgaben.

Wie findet man den richtigen Partner? Bei der Suche nach geeigneten ESG-Partnerschaften empfiehlt es sich, systematisch vorzugehen

- Ziele definieren: Klären Sie, was die Partnerschaft bringen soll – z.B. Know-how-Aufbau, gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen oder Kosteneinsparungen.

- Werte abgleichen: Überprüfen Sie, ob potenzielle Partner Ihre Werte und Ihr Verständnis von Verantwortung teilen. Vertrauen und ein gemeinsames Wertefundament sind die Basis jeder Nachhaltigkeits-Kooperation.

- Netzwerke nutzen: Suchen Sie in Branchenverbänden, Kammern oder Initiativen nach Partnern. Plattformen wie B.A.U.M., Gemeinwohl-Ökonomie oder der UN Global Compact bieten Anknüpfungspunkte, um Gleichgesinnte zu finden.

- Klein anfangen: Starten Sie mit einem Pilotprojekt. Eine kleinere gemeinsame Initiative schafft Vertrauen und Erfahrung für größere Kooperationen.

- Partner prüfen: Evaluieren Sie den potenziellen Partner – verfolgt er selbst Nachhaltigkeitsziele, veröffentlicht er Berichte oder berücksichtigt er ESG-Kriterien in seinem Handeln? Diese Faktoren zeigen, wie ernst es dem Partner mit ESG ist.

Haben Sie den passenden Partner gefunden, achten Sie auf eine klare Rollenverteilung und transparente Kommunikation. Legen Sie gemeinsame Messgrößen fest, um den Erfolg der Partnerschaft zu überprüfen.

Beispiele für KPIs können sein:

- Reduzierung von CO₂-Emissionen

- Kosteneinsparungen

- Qualitätsverbesserungen

- Erschließung neuer Märkte

- Anzahl gemeinsamer Innovationsprojekte

Dokumentieren Sie nicht nur finanzielle, sondern auch soziale und ökologische Fortschritte regelmäßig. Durch kontinuierliche Feedback-Runden lassen sich Schwachstellen erkennen und die Zusammenarbeit weiterentwickeln.

Eine offene Kommunikation nach außen über erzielte Erfolge stärkt zudem das Vertrauen von Kunden und Investoren in Ihr Unternehmen.

ESG-Reporting: Transparenz schafft Vertrauen

Während ESG-Partnerschaften die praktische Umsetzung von Nachhaltigkeit vorantreiben, sorgt das ESG-Reporting für die Messbarkeit und Transparenz dieser Bemühungen. Unter ESG-Reporting versteht man die strukturierte Offenlegung von Maßnahmen und Kennzahlen in den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). In solchen Berichten legt ein Unternehmen quantitativ (Zahlen, Kennziffern) und qualitativ dar, welchen Einfluss seine Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft hat und wie es seinen Governance-Verpflichtungen nachkommt.

Regulatorische Anforderungen

In der EU gilt seit 2024 schrittweise die neue Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die deutlich mehr Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Unternehmen, die bereits unter die alte Regelung (Non-Financial Reporting Directive) fielen, mussten ab 2024 berichten. Ab Januar 2025 sind alle großen Unternehmen (mehr als 250 Mitarbeitende, >20 Mio. € Bilanzsumme oder >40 Mio. € Umsatz) berichtspflichtig; ab 2026 folgen sogar viele KMU (börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen).

Auch global zeichnen sich strengere Vorgaben ab – etwa durch geplante SEC-Regeln in den USA oder Standards des International Sustainability Standards Board (ISSB) auf IFRS-Basis.

Inhalte eines ESG-Berichts

Bei der Governance geht es um Unternehmensführung und Ethik – z.B. Compliance-Maßnahmen, Aufsichtsratsstrukturen, Anti-Korruptionsrichtlinien, Datenschutz, Umgang mit ESG-Risiken und die Einbindung von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie Unternehmen sind inzwischen verpflichtet, über Dutzende ESG-Kennzahlen Bericht zu erstatten – teils über 50 Indikatoren müssen ausgewertet werden.

Um diese Fülle zu strukturieren, gliedern sich Berichte oft in Kapitel zu Umwelt, Soziales und Governance, ergänzt um allgemeine Unternehmensinformationen und spezifische Nachhaltigkeitsziele.

Wichtig ist außerdem eine Wesentlichkeitsanalyse (Materiality Assessment), um die für das eigene Geschäft wichtigsten ESG-Themen zu identifizieren und den Bericht darauf auszurichten.

Standards und Rahmenwerke

In der EU sind im Zuge der CSRD die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) eingeführt worden – diese verbindlichen EU-Standards decken sämtliche ESG-Themen von Klimawandel bis Diversity ab und müssen von betroffenen Unternehmen erfüllt werden.

Weitere gängige Rahmenwerke sind z.B. die vom Sustainability Accounting Standards Board (SASB) entwickelten branchenspezifischen Kennzahlen, die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) für Klimarisiken, oder auch Normen wie ISO 26000 (Gesellschaftliche Verantwortung).

Viele große Unternehmen nutzen eine Kombination solcher Standards, um den Erwartungen verschiedener Stakeholder gerecht zu werden.

Auch Software-Tools (ESG-Reporting-Software) kommen zum Einsatz, um Daten zu sammeln und Berichte effizient zu erstellen

Nutzen und Mehrwert

So dienen ESG-Berichte etwa Investoren als Entscheidungsgrundlage: Kapitalgeber prüfen zunehmend die Nachhaltigkeitsleistung, bevor sie investieren.

Ein transparentes Reporting kann daher den Zugang zu nachhaltigen Finanzierungen verbessern (Stichwort: Green Finance).

Zudem verbessert es die Reputation – ein Unternehmen, das offen über seine Nachhaltigkeitsfortschritte (und Herausforderungen) berichtet, kann sein Image deutlich positiv beeinflussen.

Auch intern hat ESG-Reporting Nutzen:

Es fördert eine ganzheitliche Risikobetrachtung und das Risikomanagement, indem potentielle Umwelt- oder Sozialrisiken frühzeitig erkannt werden.

Gleichzeitig treiben die Berichtsprozesse Innovation voran – etwa wenn zur Verbesserung bestimmter Kennzahlen neue Lösungen entwickelt werden.

Schließlich erwarten auch Mitarbeiter heute Transparenz und Verantwortung. Ein glaubwürdiges Nachhaltigkeitsprofil hilft, Talente zu gewinnen und zu binden, weil Mitarbeiter stolz auf ein verantwortungsvolles Unternehmen sein wollen.

Herausforderungen meistern

Die Einführung von ESG-Reporting ist anspruchsvoll. Unternehmen sehen sich mit einem hohen Datenaufwand konfrontiert.

Daten zu CO₂, Energie, sozialen Kennzahlen müssen oft erstmalig erhoben und konsolidiert werden. Es bedarf klarer Prozesse und häufig auch digitaler Tools, um die Qualität und Konsistenz der Informationen sicherzustellen. Die Auswahl der richtigen Standards und Kennzahlen ist komplex, da zahlreiche Rahmenwerke existieren und diese kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Wichtig ist es, Überforderung zu vermeiden:

Ein schrittweises Vorgehen mit Pilotprojekten, das Fokussieren auf wesentliche Themen und ggf. Einbindung externer Experten (etwa Nachhaltigkeitsberater) kann helfen. Zudem muss der Bericht von der Geschäftsführung getragen werden – interdisziplinäre Zusammenarbeit (Finance, HR, Umweltmanagement, Compliance etc.) ist unerlässlich.

Und nicht zuletzt: Ehrlichkeit ist Pflicht. Greenwashing – also Nachhaltigkeit nur vorzutäuschen – wird immer stärker sanktioniert. Aufsichtsbehörden und Medien prüfen ESG-Angaben mittlerweile kritisch.

So musste z.B. der zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwalter DWS im Jahr 2023 eine Strafe von 25 Mio. US-Dollar zahlen, weil er seine Fonds grüner darstellte als sie tatsächlich waren.

Die EU plant mit der Green Claims Directive zudem strengere Regeln, damit Umweltversprechen belegbar und vergleichbar werden. Unternehmen sollten also sicherstellen, dass die veröffentlichten ESG-Daten belastbar und durch Nachweise untermauert sind – internes Audit oder externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte können die Glaubwürdigkeit zusätzlich erhöhen.

ESG-Partnerschaften und ESG-Reporting sind zwei Seiten derselben Medaille.

Durch strategische Partnerschaften können Unternehmen Know-how und Ressourcen bündeln, gemeinsam größere Nachhaltigkeitsprojekte stemmen und sogar die Umsetzung neuer Vorgaben (wie der CSRD) effizienter bewältigen.

Die in Kooperationen erzielten Fortschritte – sei es eine CO₂-Reduktion, ein soziales Initiativprojekt oder eine verbesserte Lieferkettentransparenz – liefern wiederum wertvolle Inhalte für das ESG-Reporting. Transparenz über diese Ergebnisse in aussagekräftigen Berichten schafft Vertrauen und Akzeptanz bei Kunden, Investoren, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit.

Unternehmen, die Zusammenarbeit mit konsequenter Berichterstattung verbinden, positionieren sich als glaubwürdige Vorreiter einer nachhaltigen Wirtschaft.

Langfristig zahlt sich das aus: Durch verantwortungsvolles Handeln und Offenheit stärken sie ihre Wettbewerbsfähigkeit, minimieren Risiken und gestalten eine enkeltaugliche Zukunft mit. Kurz gesagt, wer ESG ernst nimmt wird auch die kritischsten Beobachter überzeugen.